Conversar com a atriz

Ruth de Souza era como viver a ancestralidade. Sinto o mesmo com Zezé Motta.

Sua fala, imortalizada no filme “Xica da Silva’, tece ventos que suavizam nossa

face. Há coisas que marcam a existência ,e sutilezas, como delicado

palimpsesto, tatuado em camadas na nossa memória e nossa pele. Vai um caso.

Em 2020, minha neta Alika, hoje com três anos, foi “pega”

pela mãe batendo panelinha da janela da casa onde mora, no bairro do Méier, no auge

dos protestos contra Bolsonaro (me recuso a chamar de presidente). A precocidade

está no sangue das mulheres pretas. E não se aplica só a Alika, mas a todas as

mulheres.

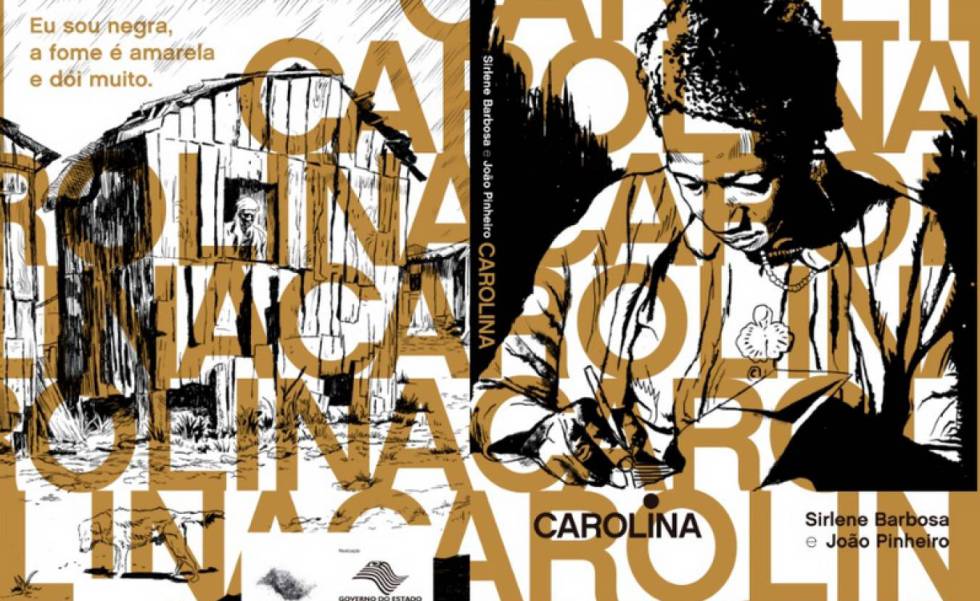

Elas combateram à escravidão, de dentro da senzala e da casa-grande, onde já se perpetravam estupros

coletivos, e, na resistência, o

feminicídio. Na luta das letras, nada justifica

o apagamento de Maria Firmina dos Reis e Carolina Maria de Jesus.

ComoocultarAutadeSouza,LeodegáriadeJesus,RuthGuimarães,Antonieta

de Barros, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzales? Ainda bem que há respiro: Conceição

Evaristo, Sueli Carneiro, Léa Garcia, Lúcia Xavier, Flávia Oliveira, Taís Araújo,

Djamila Ribeiro. Pedindo licença: Eliana Alves Cruz, Caroline Amanda, Angélica

Ferrarez, Ana Paula Lisboa, Giovana Xavier, Carla Akotirene, Katiúscia Ribeiro,

Ingrid Silva, Luana Bayô, Tay Cabral.

A ânima da vida está no ventre de mulheres pretas. Nãohá de que

duvidar. Se “os passos vêm de longe”, como diz Sueli, a “mente ninguém pode

escravizar”, ilumina Firmina.

Carolina apregoa: quem “governa o Brasil desconhece a

aflição do pobre”. Já Conceição diz que tudo são palavras “escritas na carne,

abecedário do viver”.

A luta continua, e as mulheres pretas sabem bem disso. Com elas

juntas, o leão do machismo e da intolerância há de passar fome. Madalenas nunca

mais!

Autor: Tom Farias é jornalista e escritor, autor de “Escritos

negros” (Malê) e “A Bolha” (Patuá).

Fonte: Folha de São Paulo 08/01/2021